BEWEGUNG UND TRANSFORMATION – DIE DNA DES GLEISDREIECKS

DIE VERKEHRSGESCHICHTE DES GLEISDREIECKS

Das Areal um den Bahnhof Gleisdreieck ist geprägt von seiner radikal wechselnden Bedeutung für die Stadt

Der Bahnhof Gleisdreieck ist Namensgeber und gebauter Fixpunkt eines Gebiets, das exemplarisch für die Geschichte der Berliner Stadtentwicklung ist. An dieser Stelle der Stadt beschreibt diese Geschichte einen Ort, an dem ein Bauwerk gleichbleibender Hintergrund für eine rasante stadträumliche und bauliche Entwicklung ist, die insbesondere in ihren Anfängen extrem von der verkehrlichen Entwicklung der wachsenden Stadt geprägt wird und die später von der Teilung Berlins maßgeblich beeinflusst wird. Mit der Wiedervereinigung der Stadt nimmt der Wandel am Ort erneut Fahrt auf und wieder wird der Bahnhof Fixpunkt und Bühne für die Veränderung eines Ortes, wie sie exemplarischer für das Nachwende-Berlin nicht sein könnte.

Der Bahnhof Gleisdreieck – als „Turmbahnhof“ auf dem Sockel des ursprünglichen Weichenbauwerks – ist mit den Hochgleiskörpern und Viadukten der U1 und U2 bis heute stadtbildprägend. Ganz und gar bemerkenswert ist das Fehlen der ursprünglichen Gründe für die Hochlage – der Güterbahnhof, den es mit den Viadukten zu überqueren galt war zwischenzeitlich ungenutzt und ist schließlich einem Bürgerpark gewichen. Die Formen der Viadukte und Ihre Nutzung sind geblieben – der städtische und architektonische Kontext hat sich verändert.

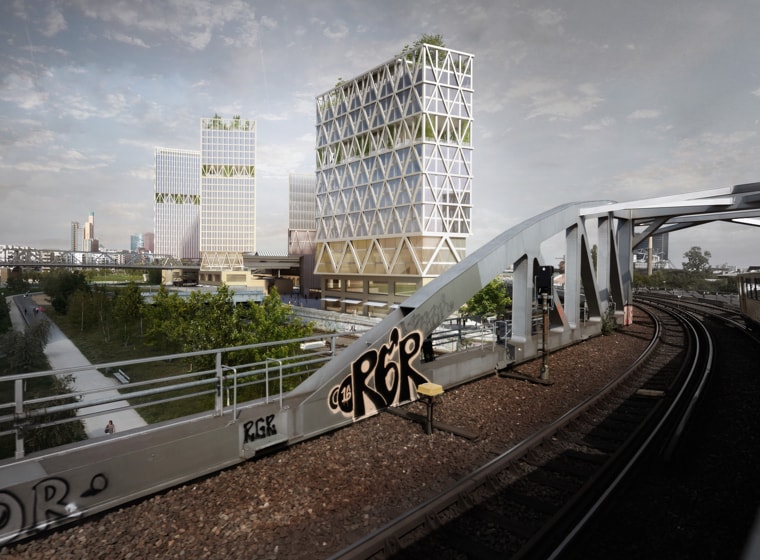

Das Areal um den Bahnhof Gleisdreieck ist geprägt von seiner radikal wechselnden Bedeutung in und für die Stadt. Seine Lage im Verhältnis zur Stadt änderte sich ständig: Erst außerhalb der Akzisemauer und damit außerhalb der Stadt, dann eingewachsen in den ausufernden Stadtkörper, ost- und westseits eingebaut mit gründerzeitlicher Bebauung, im Krieg „freigelegt“, durch die Teilung Berlins wieder an den Stadtrand verbannt. Mit der Wiedervereinigung auf einmal wieder in der Mitte der Stadt, aber noch geprägt von einer Nutzung von vor 100 Jahren. Mit der Errichtung von einem Park und der Nachbarbebauungen wurde das Gebiet erstmals seit der Errichtung des Potsdamer Güterbahnhofs in den öffentlichen Raum zurückgeholt. Für die Zukunft sind weitere signifikante Veränderungen zu erwarten – einerseits durch das Projekt „Urbane Mitte Am Gleisdreieck“, andererseits durch die Errichtung der S21.

Seit seinem Bestehen ist der Ort „Gleisdreieck“ Zeuge gesellschaftlicher und auch politischer Entwicklung und sich ständig wandelnder Lebensweisen und Fortbewegungsmöglichkeiten der Menschen in der Stadt. Der Wandel und die Dynamik der Stadt sind in die DNA des Ortes eingeschrieben, vergangene Zustände sind als Artefakte heute noch erlebbar. Verkehr und Bewegung waren als Themen seit Beginn gestaltprägend und -verändernd. Als Ort war das Gleisdreieck und seine Umgebung Spiegel und Abbild des gesellschaftlichen Zustandes – sowohl zu Zeiten des Stillstandes wie während der Teilung Berlins, als auch zu Zeiten des Wandels – wie zu Zeiten von Siemens oder heute! Mit den anstehenden Entwicklungen erfährt der Ort erneut eine Umdeutung im städtischen Kontext. Der Umsteigebahnhof, die Veranstaltungsdestination und der Naherholungsort wachsen mit der geplanten Bebauung zu einem städtischen Quartier zusammen. „Gleisdreieck“ – Ort der Innovation und der Pioniere – in der Vergangenheit wie in der Zukunft.

Akzisemauer Berlin

Die Berliner Zoll- und Akzisemauer war ab dem 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Stadtmauer Berlins. Anders als ihre Vorgänger hatte Sie keine militärische Bedeutung, an ihren 18 Toren wurde die Akzise erhoben – die Steuer auf eingeführte Waren.

Die Entwicklung der Eisenbahn in Berlin ist örtlich eng mit der Akzisemauer verbunden – die ersten Fernbahnhöfe – sowohl Personen- wie auch Güterbahnhöfe – wurden (mit Ausnahme des Frankfurter Bahnhofs/heute: Ostbahnhof) als Kopfbahnhöfe direkt außerhalb der Stadtmauer errichtet.

Hochbahn – Streckenverlauf

Das hohe Verkehrsaufkommen durch Pferdeomnibusse , Pferde- und Dampfeisenbahnen auf den Berliner Straßen konkretisierte seit den 1860er Jahren die Idee, elektrifizierte Bahnen als U-Bahnen oder als Hochbahnen zu realisieren. Einer der Hauptbefürworter dieser Verkehrslösung war Werner von Siemens. Ausgangspunkt der Konzeption der Siemens‘schen Bahn als Hochbahn war die Hypothese, dass sich aufgrund der Grundwasserverhältnisse eine Untergrundbahn nicht realisieren lassen würde. Siemens schlug seit 1880 verschiedenste Streckenführungen vor. Nach vielen abschlägigen Bescheiden wurde die letzte vorgeschlagene Ost-West führende Trasse schließlich abweichend von Siemens Vorschlag auf einer weiter südlichen Route zugelassen.

Die neue – von Siemens eigentlich unerwünschte Lage – erforderte den Abstecher in das aufstrebende Geschäftsviertel und zum Potsdamer Fernbahnhof nach Norden und damit die Errichtung des Weichenbauwerks, das sich als Backsteinsockel bis heute im Wesentlichen in seiner ursprünglichen Form zeigt.

1902 „Gleisdreieck“

Das heute als Bahnhof Gleisdreieck bekannte, denkmalgeschützte Bauwerk war entsprechend in seiner ursprünglichen, 1902 eröffneten Form kein Bahnhof, sondern lediglich eine hochkomplexe Weichenverbindung von 3 aus verschiedenen Richtungen kommenden Gleispaaren, der Bahnstrecken

• vom Wittenbergplatz zum Potsdamer Platz (West-Nord)

• vom Wittenbergplatz zum Warschauer Tor und (Ost-West)

• vom Warschauer Tor zum Potsdamer Platz (Ost-Nord)

Die Vielzahl der Gleise und Gleisrichtungen und deren notwendige Verbindungen erforderte eine Gleisführung auf verschiedenen Ebenen – ein heute schwer vorstellbarer Umstand.

Durch die hohe Auslastung der Strecken wurde schon 1907 über den Umbau zu einem Kreuzungsbahnhof durch Verlängerung der aus Osten kommenden Strecke nachgedacht.

1908– 1912 Umbau zum „Bahnhof Gleisdreieck“ – Kopf- und Umsteigebahnhof

Ein tragischer Unfall mit 19 Toten veranlasste die Betreiber diese Planungen früher als angenommen zu realisieren: Nach nur 6 Jahren Nutzung wurde 1908 dieses Infrastrukturbauwerk zu einem Kreuzungsbahnhof mit Umsteigemöglichkeit umgebaut, sodass die unten fahrende West-Nord Verbindung in die darüber liegende – hier endende Ost–West Verbindung – umsteigen konnte. Die Kurvenführungen wurden teils erhalten, z. B. um die Zuführung von Zügen in das Gleisnetz zu ermöglichen.

Postbahnhof Luckenwalder Straße

Fast zeitgleich mit dem Umbau des Gleisdreiecks zum Bahnhof Gleisdreieck wurde zwischen 1907 und 1915 der Postbahnhof Luckenwalder Straße errichtet. Die direkte Nähe zum Bahnhof Gleisdreieck bedingt seine charakteristische Form – ein „Abdruck“ des Dreiecks.

1926: „Bahnhof Gleisdreieck“ – Kreuzungsbahnhof

In den Folgejahren wurde die Ost-West Verbindung mit einer neuen Hochbahntrasse durch den Park verlängert – 1926 wurde diese Verlängerung nach Westen an den Bahnhof angeschlossen.

In der Folge kreuzten hier zwei Verbindungen – West–Nord (Bülowstraße — Potsdamer Platz) und Ost–Süd (Warschauer Tor — Kurfürstenstraße), die sich an späterer Stelle am Wittenbergplatz wieder trafen. Die bisher sehr stark belastete West–Nord-Strecke wurde entlastet.

Verkehrlich wurde damit dem ursprünglich ausschließlich als Weichenbauwerk konzipierte Bauwerk innerhalb von knapp 25 Jahren eine völlig andere Funktion zugeführt, die der heutigen Nutzung im Wesentlichen entspricht: Aus einer Weiche wurde ein Umsteigebahnhof. Vom tatsächlichen Weichenbauwerk „Gleisdreieck“ geblieben ist die im Lageplan leicht erkennbare charakteristische Form des Dreiecks und die südliche Hochgleisstruktur. Die gemauerten Viadukte mit großzügigen Gewölben, die zusammengenommen ein Dreieck mit leicht nach innen gewölbten Seiten bilden, sind für Fußgänger als Ganzes mit etwas Fantasie zu erfahren – das Bauwerk ist eingebaut von Nachbarn oder Anbauten. Die Lage unterstützte diese Besonderheit: Durch die Nähe zum Güterbahnhof existierte der Bahnhof quasi nur als „Innenwelt“ – die mächtigen und beeindruckenden Bögen waren und sind zu diesem Zeitpunkt quasi frei vom Publikum und der Öffentlichkeit entzogen, nur eine schmale Treppe führt aus dem Bahnhof hinaus.

Krieszerstörung / Nachkriegszeit – Teilung Berlins

Im zweiten Weltkrieg wurde der Bahnhof bei Bombenangriffen stark beschädigt. Der Bahnbetrieb wurde im letzten Kriegsmonat – im April 1945 – eingestellt. Bis Frühjahr 1947 wurde der Verkehr auf allen Verbindungen schrittweise wiederhergestellt.

Die umliegenden Personenbahnhöfe wurden im Krieg stark beschädigt – die Ruine des Potsdamer Bahnhofs wurde 1958 abgerissen, die des Anhalter Bahnhofs 1959, der Postbahnhof wurde nach starken Zerstörungen stark vereinfacht wiederhergestellt. Seine Nutzung endet erst 1997. Während der Teilung Berlins war er der einzige Postbahnhof Berlins, der mit dem restlichen Bundesgebiet die Verbindung hielt.

Die Teilung Berlins 1961 machte aus dem Umsteigebahnhof „Bahnhof Gleisdreieck“ nah an einem der belebtesten Plätze Europas einen eingeschränkt nutzbaren Bahnhof nah am Todesstreifen. Für eine der beiden Linien bedeutete Gleisdreieck ab jetzt „Endstation“!

In den Jahren 1961, 1964, 1972, 1981 wurde die Streckenführung und -nutzung mehrfach verändert. Streckenteile wurden stillgelegt oder für andere Verkehrsformen genutzt – bemerkenswert ist beispielshalber die Nutzung als Versuchsstrecke für eine Magnetschwebebahn, die „M-Bahn“ (1984–1991).

Auf dem Gelände des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofs wurde 1982 das Technikmuseum gegründet. Mit seinem Fokus auf Verkehr macht sich das Museum die Geschichte des Ortes zu eigen. Bis heute werden Teile der ehemaligen Bahnhofsgebäude nach und nach zu Ausstellungsgebäuden umgebaut.

Die Nutzung des Potsdamer Güterbahnhof wurde 1980 aufgegeben und nach und nach durch Vegetation überwuchert. Schon 1965 war im Flächennutzungsplan die Fläche des Potsdamer Güterbahnhofs für eine andere Form der Verkehrsnutzung vorgesehen. Die Planungen des Senats sahen vor, den Autobahnring mittels der „Westtangente“ mit der gedachten Mitte eines vereinigten Berlins zu verbinden: Die Westtangente sollte auf der Fläche des damals noch genutzten Potsdamer Güterbahnhofs enden. Mit Konkretisierung der Planungen formierte sich 1974 die Bürgerinitiative Westtangente, die in einem fast 20jährigen Prozess die Westtangente schlussendlich verhinderte.

Veränderungen durch Wende

Die Wende brachte die Wende: Schon 1992 wurde das „Pilzkonzept“ verabschiedet – eine Konzeption für den Zusammenschluss der verschiedenen Berliner Fernbahnhöfe durch zentral durch die Stadt führende Strecken – eine Nord-Süd Verbindung wurde als Tunnel konzipiert. Vom Südkreuz kommender Fernverkehr sollte in direkter Nähe des Bahnhofs Gleisdreieck in einen Tunnel geführt werden, der den geplanten Hauptbahnhof unterirdisch erreichen und dann mit dem Nordbahnhof verbunden werden sollte. Vorher wurde das Gelände jedoch noch einer anderen Nutzung zugeführt. Ab 1992 wurde das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs aus seinem Brachendasein geweckt und für eine temporäre verkehrliche Nutzung in Anspruch genommen: die Baustellenlogistik des Potsdamer Platzes. Ein Konsortium der beteiligten Firmen errichtete hier – um den nicht enden wollenden Strömen von Materialien und Gütern Herr zu werden – das „Logistikzentrum Süd“, das nicht mit dem öffentlichen Verkehrsnetz verbunden war. Alle bahntauglichen Materialien, Waren und Güter – z.B. auch Fassadenteile und Ausstattungselemente – wurden außerhalb von Berlin auf Güterzüge verladen und hierhergebracht. Über eigens errichtete Straßen und eine nur für diesen Zweck hergestellte Brücke über den Landwehrkanal wurden die Materialien nach Norden transportier. Der Potsdamer und der Anhalter Güterbahnhof wurden damit ein letztes Mal reaktiviert und ihrer ursprünglichen verkehrlichen Widmung zugeführt.

Aus der Logistikfläche für eine andere Baustelle wurde mit dem Tunnelbau selbst eine Baustelle. Die Baugruben wurden für den Bauablauf teilweise geflutet – die vorherige Nutzung als Güterbahnhof ließ sich nur noch erahnen.

Im Rahmen der Überlegungen für den Potsdamer Platz wurden erneut die Flächen des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs herangezogen: Um die dort eher begrenzten Flächen wirtschaftlich zu nutzen, wurde 1998 ein Parkhaus mit 1500 Stellplätzen auf den Flächen des ehemaligen Güterbahnhofgebäudes des Potsdamer Bahnhofs errichtet. Die dort noch erhaltenen, historischen Bahnviadukte des Bahnhofs – immerhin fast 800 m lang – wurden nach Protesten und gerichtlichen Auseinandersetzungen zurückgebaut und dort das „Debis-Parkhaus“ errichtet.

Mit dem Pilzkonzept von 1992 wurden auch Überlegungen für eine zweite S-Bahn als Nord-Süd Verbindung konkretisiert. Die Streckenführung des „3. Bauabschnitts“ verläuft in diesem Bereich über den Flächen des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofs. Durch die bis heute unklare Finanzierungslage ist das Projekt immer noch „im Werden“, momentan ist der 1.Bauabschnitt im Bau (Nordbahnhof — Hauptbahnhof), der 2. Bauabschnitt ist in Planung (Hauptbahnhof — Potsdamer Platz). Der 3. Bauabschnitt (Potsdamer Platz — Yorkstraße) wurde baulich vorbereitet: Das Debis-Parkhaus ist statisch dafür vorbereitet die S21 auf der zweitobersten Ebene aufzunehmen, zurückzubauen wäre lediglich die oberste Ebene.

Seit der Stilllegung des Postbahnhofs 1997 befindet sich in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex die STATION-Berlin, ein mietbarer Veranstaltungsort, an dem zahlreiche Mode-, Kunst- und Wirtschaftsevents stattfinden. Der ehemalige Bahnhof erlebt so eine überraschende Renaissance: Er ist seiner ursprünglichen verkehrlichen Nutzung beraubt und doch wieder Verkehrsort geworden: Neben den für Messe- und Veranstaltungen unerlässlichen Lieferverkehr strömen je nach Veranstaltung Hunderte manchmal Tausende von Menschen in die Hallen und bevölkern das Gebäude und seine Umgebung.

Das 1998 errichtete „Debis-Parkhaus“ ist seit seiner Errichtung nur bedingt ausgelastet – schon 2014 gab es erste öffentliche Spekulationen über bauliche Veränderungen, 2017 wurde das Gebäude zu Teilen zurückgebaut, auf den Flächen werden jetzt Eigentumswohnungen errichtet, die in Parkrichtung orientiert sind und direkt mit dem Rücken zum verbliebenen Parkhaus stehen.

Zum gleichen Zeitpunkt wie Berlin im Begriff ist ein Mobilitätsgesetz zu beschließen, das alle Verkehrsformen berücksichtigt, werden großflächige Bauwerke des motorisierten Individualverkehrs kritisch begutachtet und sogar zurückgebaut um den zeitgenössischen städtischen Anforderungen zu genügen.

Park am Gleisdreieck

Aus der Bürgerinitiative um die Diskussion der Westtangente heraus bildete sich 1999 die „AG Gleisdreieck“, die sich intensiv mit Nutzungsszenarien für das Bahnareal auf dem alten Potsdamer Güterbahnhof auseinandersetzte. Mit dem Planwerk Innenstadt von 1999 wurde einerseits die Bebauung der Ränder des ehemaligen Potsdamer Güterbahnhofsgeländes festgesetzt, andererseits auch die Errichtung einer Nord-Süd orientierten Parkanlage als Naherholungsgebiet.

Im Rahmen der Planungen um den Potsdamer Platz wurde diese Parkanlage als Ausgleichsmaßnahme für die fast flächendeckenden Versiegelungen am Potsdamer Platz festgesetzt, die Finanzierung für die Errichtung oblag damit in großen Teilen den dortigen Investoren. Mit Hilfe einer modellhaften Bürgerbeteiligung in Vorbereitung und Durchführung wurde von Seiten der Senatsverwaltung ein zweiphasiger Wettbewerb für die Landschaftsarchitektur durchgeführt. Der Gewinnerentwurf wurde realisiert wurde und in den Jahren 2011, 2013, 2014 abschnittsweise eröffnet.

Mit der Errichtung des Parks ist die schienengebundene Nutzung auf Bodenebene endgültig beendet. Die Flächen des Potsdamer Güterbahnhofs sind der Parkanlage gewichen, der Schienenverkehr ist dem Fußgänger und Radverkehr gewichen. Mit dem Wachstum der Städte sind die Güterbahnhöfe in die großen Logistikparks außerhalb der Städte „herausgewachsen“ und geben anderen, zeitgenössischeren Formen des Verkehrs Raum. Der Park ist darüber hinaus stark durch „unsichtbaren“ Verkehr geprägt – neben dem genannten Nord-Süd-Fernbahntunnel, existiert noch der Nord-Süd-Tunnel für die S-Bahnen S2 und S25. Alle genannten Tunnelbauwerke verfügen sowohl über verschiedene Ausgangsbauwerke für den Flucht- bzw. Rettungsfall sowie dazugehörende Aufstellflächen für Rettungsfahrzeuge. Ohne sich direkt zu zeigen, prägen die unterirdischen Verkehrsbauwerke die oberirdische Gestalt deutlich mit.

Mit dem „Park am Gleisdreieck“ sind seit einigen Jahren auch zwei neue Verkehrsformen in das Gelände eingedrungen die leicht als „Verkehr“ übersehen werden, deren Auftreten an dieser Stelle aber exemplarisch für einen Paradigmenwechsel stehen: Mit der Eröffnung des Parks ist erstmals die Öffentlichkeit in Form von Fußgängern und Fahrradfahrern in das Gelände eingedrungen und hat das Areal für eine Stadtgesellschaft in Gebrauch genommen, die öffentliche Räume nicht nur in einer klimatisierten Hülle durchqueren möchte, sondern die atmosphärischen Qualitäten eines Ortes als Fußgänger und Fahrradfahrer zu erleben sucht. Dort wo früher Container verladen wurden, werden heute Kinder aus dem Lastenrad gehoben, Fahrradfahrer durchqueren den Park, dessen Radwegesystem Teil des Radweges Berlin–Leipzig ist. Aus einem Durchgangsort und Umsteigebahnhof ist ein öffentlicher Raum geworden.

Durch verschiedene, teils realisierte, teils geplante Projekte an den Rändern des Parks am Gleisdreieck – an der Flottwellstraße, an der Möckernstraße/Yorckstraße oder am Bahnhof Gleisdreieck mit der Urbanen Mitte – wird dieser öffentliche Raum mehr und mehr zu einem urbanen Quartier um eine landschaftliche Mitte, ein Quartier das in Identität und seinem Charakter einzigartig in Berlin ist. Die Zukunft birgt bestimmt noch mehr Wenden, Überraschungen und Veränderungen. Berlin — immer werden, niemals sein.

Verfasst von Christopher Schriner.

Kategorien

Das Gleisdreieck war immer schon ein Ort voller Bewegung. Wo früher Güter bewegt wurden, bewegen sich heute Ideen.

PROF. MANFRED ORTNER, ARCHITEKTURBÜRO ORTNER & ORTNER BAUKUNST